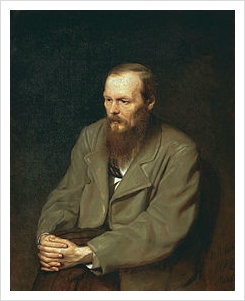

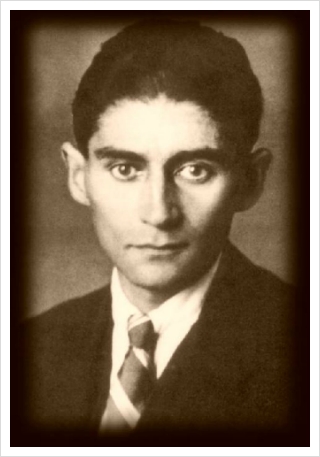

도스토예프스키는 1821년에 태어나 1881년에 죽었다. 2년 뒤에 카프카가 태어났고 그는 1924년에 죽었다. 두 사람이 살다 간 시기가 약 100년인 셈이다. 19세기 초에서 20세기 초에 이르는 이 격변의 1세기 동안 유럽과 러시아는 부르주아 혁명과 노동자·농민의 봉기, 군주정체의 반혁명과 몰락, 자본의 제국화와 거기에 맞선 사회주의 운동의 급격한 진영 재편이라는, 복잡하고 긴장으로 가득 찬 순간들을 통과해야 했다. 한편 민족주의와 국수주의가 예술과 사상의 한 조류를 형성했으며, 첨예해진 각 민족국가들의 세력 확산은 1차 세계대전으로 폭발한다.

이 혼란과 혁명의 시기에 민중의 삶은 고단하고 비참했으니, 산업화와 진보의 이면에는 전통적 삶의 기반을 상실한 농민들의 극심한 가난, 비인간적이고 열악한 조건을 무릅쓴 도시 노동자들의 힘겨운 생활이 지속되고 있다. 도스토예프스키와 카프카의 문학은 이 시기의 시작점과 끝점에 걸쳐 있다. 도스토예프스키 문학의 강렬한 웅변과 압도적인 사상성, 그리고 카프카 문학의 독창성과 고발성을 염두에 둘 때, 이 시기에 그들이 인간의 악을 어떤 방식으로 다루었는가 하는 문제가 떠오른다.

도스토예프스키는 악의 문제를 정면으로 다루었다. 그의 문학의 정점을 이루었다고 평가받는 『카라마조프가의 형제들』은, 차르 체제 하에서 농노 해방이 이루어지고 귀족과 지주 계층이 몰락하던 시기에 러시아의 한 지역에서 일어난 충격적 살인 사건을 소재로 삼았다. 일생을 방탕과 동물적 욕망으로 물들인 카라마조프가의 한 가장이 비극적으로 살해되면서, 복잡한 출생 내력을 지닌 그 아들들과 주변 인물들의 내밀한 세계가 숨 가쁘게 펼쳐지고 뒤엉킨다. 살인의 책임이 지워진 자도, 그 책임을 추궁하는 이들도 모두 이 비극의 출처와 결말을 두고 병적인 집착에 휘말린다. 그들의 말과 행동은 대부분 광적이고 거침없고 극단적인 만큼 또한 선명하다. 그러나 도스토예프스키는 이들이 엮어내는 세계의 결말에 대해서는 대답하지 않은 채, 다만 카라마조프가의 막내이자 때 묻지 않은 영혼의 소유자 알료샤를 통해 악의 해결이 이루어질 방향을 암시한다.

그의 또 다른 역작 『악령』에 서는 스타브로긴의 자살로 모든 비극이 끝을 맺고 마는데, 여기에서는 어떠한 암시조차도 내비치지 않는 것 같다. 혼란스럽고 음울하고 침체된 러시아 사회에 반드시 짚고 넘어갈 어떤 무거운 운명적 과제를 던지고 있는 것 같다. 무질서, 광기, 혼란, 기존 가치의 붕괴 속에서 비극적 결말을 재촉하는 인물들은 자신의 과거와 현재에 따라다니는 악령의 저주를 극복하고서야 미래를 말할 수 있으리라.

카프카의 주인공들은 알 수 없는 힘의 실체에 짓눌려 고통 받기는 하지만, 직접 악을 행하지는 않는다. 오히려 그것은 주인공을 둘러싼 거대한 세계, 마치 입구로 들어가고자 애쓰지만 끝내 열리지 않는 성(城)의 견고한 출입문, 본질과 실체 속으로 파고드는 것을 금기하고 주변부의 망상 속에서 끝내 지쳐 쓰러져 죽고 마는 주인공의 운명으로 상징된다.

「변신」의 주인공은 자신이 벌레가 되어버린 까닭은 모른 채, 그 비극의 무게에 짓눌리고는 마침내 아버지가 던진 사과 한 알이 등짝에 박혀 시름시름 앓다가 죽는다. 『성(城)』의 주인공인 측량사 K는 기사로 채용되어 마을에 정착하려면 관리 클람을 만나야 하지만 이 비밀스런 인물은 끝내 대면하지 못하고, 그 주변에 기생하는 온갖 부류의 마을 주민들의 욕망에 희생당하고 만다. 『소송』의 주인공 요제프 K 또한 자신의 죄목도 모르고 법정에 기소되지만, 그 운명에 어쩐지 저항할 수 없음을 알고는 베일에 가려진 법의 심판대 앞에서 목숨을 내주어야 했다. 관료 세계와 법정으로 대변되는 이 거대한 구조악 앞에서 그 실체를 파헤치는 개인은 비극을 피할 수가 없다.

도스토예프스키는 주인공으로 하여금 직접 악을 행하게 하거나 그 당사자가 되도록 사건을 전개해 나간다. 카프카의 주인공들은 악의 성벽에 갇혀 있지만 그 실체는 알지 못한 채로 불가해한 자기 운명에 맞서 싸우다 스러져간다(그의 대표 장편인 『성』,『 실종자』, 『소송』 모두 미완성작이거나 그러한 성격이 짙게 배어 있다). 그러나 두 작가 모두에게 남는 공통된 질문이 있다면, 그것은 악과 대면한 인간의 욕망이라는 거대한 구조물, 이와 더불어 끈질기게 지탱해온 양심의 법정 앞에서 인간은 결국 어떤 판결을 내릴 수 있는가 하는 문제이다. 더 나아가 그 판결을 가능하게 하는 힘은 인간 개개인으로서는 감당할 수 없는 것이며, 여기에서 권력과 국가, 개인과 양심, 인간의 자유와 신에 대한 복종 사이에 가로놓인 윤리적 과제가 부여된다. 이러한 과제 앞에서 문학은 무엇을 말해야 하며 또 무엇을 말할 수 있는 것일까?

[2011.12.31]