좋은 영화가 무엇인지는 아직 생각을 진지하게 해본 적이 없어서 뭐라고 말하긴 어렵다. 하지만 보고 나서 기억에 남는 이미지가 뭔가 강렬한 영화를 나는 좋아하는 것 같다. 영화의 고전작들을 자료로 모아 상영하는 전문영화관을 시네마테크라고 하는데, 옛 허리우드 극장의 영화관 한 칸을 차지하고 있는 한국시네마테크협의회가 러시아 모스필름과 공동 주최로 지난 4월 4~26일까지 ‘러시아 모스필름 회고전’을 열었다.

우연히 인터넷을 통해 알게 되어 단순한 호기심으로 영화 프로그램들을 훑어본 나는, 대학시절 문화관에서 상영한 에이젠슈테인의 <전함 포템킨>이 생각났다. 배 위에서 선원들끼리 뭔가 다툼이 있었고, 계단에서 사람들이 혼비백산하는 좀 강렬한 장면도 있었던 것 같았다. 어쨌든 에이젠슈테인의 몽타쥬 이론이란 게 뭔지는 정확히 모르지만, 대충 관심을 한번 가져봐야겠다는 생각은 하고 있었다.

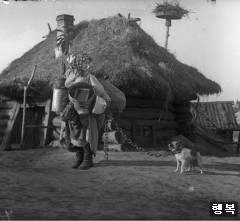

확실히 러시아 영화들은 강한 이미지 효과를 지니고 있다는 느낌이 들었다. 희극이자 풍자적인 의미를 담은 알렉산더 메드베드킨 감독의 <행복>에서는 가난한 농부가 우연히 얻는 행운이 마을 이웃들끼리의 갈등 속에서 허무하게 사라진다. 닦달하는 아내의 성화에 못 이겨 돈을 벌러 나갔다가 개울 강가에서 마을 사제와 자선사업가가 누군가 떨어뜨린 돈지갑을 두고 싸우는 사이 주인공 크미르는 그걸 주워 밭도 사고 말도 사고 하지만 그것도 도둑맞고, 자신의 비참한 처지를 비관하여 자살하겠다고 스스로 관을 짠다. 그런데 인상적인 장면은 크미르의 자살을 막으려는 자는 그의 행운을 갈취하려는 탐욕스런 이웃이고 그는 크미르가 관을 짜는 걸 막고자 군대까지 동원한다. 그런데 이 군대 사병들이 거대한 행렬을 이루어 진군하는 장면에서 모두 인형의 모습, 그것도 똑같은 표정의 인형 얼굴을 하고 나타난다.

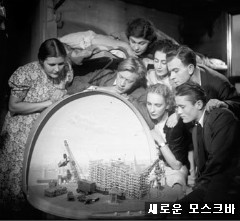

같은 감독 메드베드킨의 또다른 영화 <새로운 모스크바>는 스탈린주의를 찬양하는 한 시골 출신 건축기사와 그의 재능과 남자다움에 반한 도시 여성이 사회주의의 미래를 찬양하며 스탈린 초상화 앞에서 혁명가를 부르는 마지막 장면이 등장한다. 책이나 상상으로만 접하던 소련 스탈린 사회주의와 당대를 직접 경험한 메드베드킨 감독의 영화를 통해 접한 느낌이 이토록 생경할 줄이야. 인상적인 것은, 건축 기사 알료샤가 새로운 모스크바의 개발상을 슬라이드로 보여주는 장면에서, 그만 실수로 필름이 거꾸로 돌아가 오히려 스탈린 이전의 모스크바의 고풍스런 모습이 복원되고 시사회에 온 군중들은 배꼽을 잡으며 웃는 장면이다.

마지막, 러시아 영화의 거장 안드레이 타르코프스키의 3부작 <안드레이 루블료프>다. 이 영화는 워낙 상징과 은유가 다분하여 좀 어렵다는 느낌이 들었지만, 첫 장면에서 기구를 탄 남자가 하늘을 날며 아래에 있는 세계를 조롱하는 듯 쾌재를 부르지만 이내 추락해 버리고, 그 순간 강 건너의 말 한 마리가 발작을 하고는, 장면이 15세기로 바뀌는 것이다. 그리고 어려운 장면들이 장시간 지속되다가는 다시 첫 장면의 말 한 마리가 다시 나타나는 것이다. 타르코프스키는 예술과 자유, 지식인과 체제의 갈등 속에 처한 인간의 내면을 커다란 기획을 가지고 예술화한 것 같다는 느낌은 받았지만, 해석은 잘 안 되었다. 그러나 분명 인상에는 강하게 남는다.

한국영화 가운데 이런 식의 강한 인상이 남는 영화가 있다면 무엇일까? 이창동의 <오아시스>에서 설경구와 문소리가 코끼리와 함께 춤추는 장면이 그렇고, 봉준호의 <살인의 추억>에서 황폐하고 고립된 시골집에 사는 어떤 젊은 여인의 공포에 질린 얼굴이 그러했다.

또 김기영의 <하녀>에서, 국에 쥐약을 타서 가져가는 어머니를 무심한 표정으로 쳐다보는 다리 불편한 딸의 얼굴이나, 욕망의 화신 이은심의 명연기도 그렇다. 또… 임권택의 <안개마을>에서 정신 나간 여인이 물레방앗간의 방아 위를 실성한 듯 웃어 제끼며 올라타 있는 장면을 아래에서 카메라로 올려다 보는 장면도 그랬다.

어쨌든 영화에서 어떤 스토리의 감동과 그것이 남기는 영화적 느낌도 중요하지만, 이미지의 강렬함이 남기는 인상은 매우 중요한 것도 같다. 그것은 어떤 무의식이나 망각 속에 있던 삶의 한 국면을 관객에게 던져놓는 행위인 것 같아서이다. 오시마 나기사가 “영화란 공통의 이미지를 찾아서 보여주는 것”이라고 할 때 그 이미지가 이러한 삶의 한 국면을 끄집어내고 파헤치는 구실을 하는 것 아닐까 라는 생각도 해본다.

[2009.5.31]